酪酸とは?腸内環境を整える重要な短鎖脂肪酸の役割

最近、健康や美容の話題で注目されている「腸内環境」。実は、この腸内環境を整えるカギを握る成分の一つが、腸内細菌が生み出す短鎖脂肪酸である「酪酸」です。ここでは、「酪酸」についてわかりやすく解説し、その役割や摂取方法についてご紹介します。

![]()

1. 「酪酸」とは?

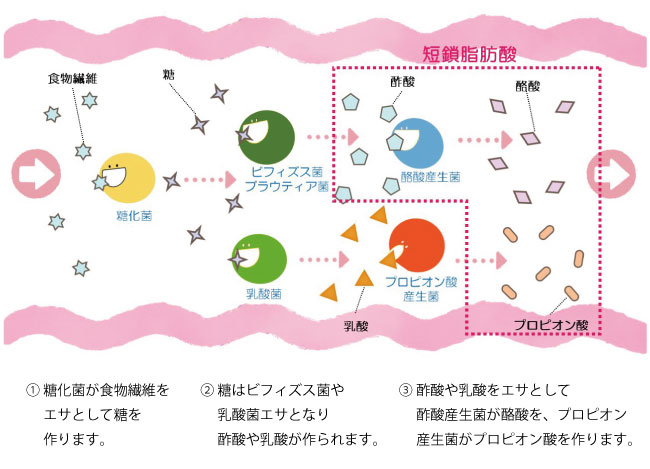

酪酸とは、「短鎖脂肪酸」の一種であり大腸の中で腸内細菌が食物繊維を分解するときに作られる成分で、特に「酪酸菌」と呼ばれる細菌が多く作り出します。

「酪酸」には少し独特なにおいがあり、身近なところでいうと「ぎんなん」のにおい成分には「酪酸」が含まれています。できれば避けたいと思うようなにおいですが、腸の健康を保つうえではとっても大切な役割を果たしています。

2. 「酪酸」の主な役割

酪酸には、以下のような重要な役割があります。腸内だけにとどまらず、体全体に影響を及ぼすとして注目されています。

腸のエネルギー源として機能する

酪酸は、大腸の粘膜細胞にとって主要なエネルギー源となります。これにより、腸粘膜の修復や新陳代謝を助け、腸の健康を保つ重要な役割を果たします。

腸内環境を整える

酪酸は腸内を弱酸性に保つ働きがあり、これにより悪玉菌の増殖を抑え、善玉菌が優勢な環境を作り出します。腸内フローラのバランスが整うことで、免疫機能や栄養吸収能力が向上します。

腸のバリア機能を強化する

酪酸は腸壁の細胞を強化し、腸のバリア機能を向上させることで、有害な物質や病原菌の侵入を防ぎます。これにより、炎症性腸疾患やアレルギー反応のリスクを低下させると考えられています。

抗炎症作用を持つ

酪酸には抗炎症作用があり、腸内で発生する炎症を抑える働きがあります。特に過敏性腸症候群や潰瘍性大腸炎などの腸疾患の症状緩和に寄与する可能性があるとされています。

3. 「酪酸」はどのようにつくられるの?

では、「酪酸」を増やすにはどうすればよいでしょうか?「酪酸」を作ることができる「酪酸菌」を食事で摂れば良いのでしょうか。実は、「酪酸菌」を含む食品は、ぬか漬けや臭豆腐といったものしかなく、非常に限られるため、継続的に摂取するのは簡単ではない上に、経口摂取しても胃や小腸で吸収されてしまい大腸までは届かないといわれています。また、酪酸菌だけを増やしても、酪酸菌が大腸で元気に働けなければ、腸内環境はよくなりません。

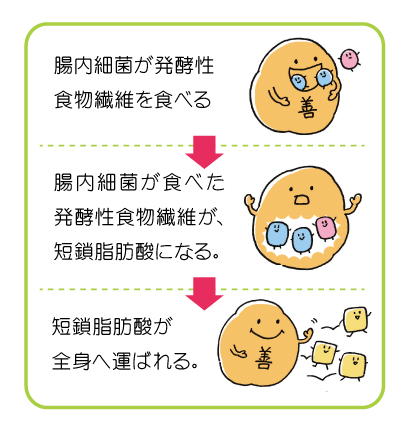

まず、「酪酸」を含む『短鎖脂肪酸』がどのようにできるのかを見てみましょう。

①短鎖脂肪酸の材料となるのは、食物繊維です。私たちが食べて大腸まで届いた食物繊維は大腸内に存在する「糖化菌」のエサとなり、「糖」が作り出されます。

②次に、その「糖」はビフィズス菌や乳酸菌のエサとなり、「酢酸」や「乳酸」が作り出されます。

③さらに、この「酢酸」や「乳酸」を餌として「酪酸菌」や「プロピオン酸産生菌」が、短鎖脂肪酸である「酪酸」や「プロピオン酸」を作り出します。

※酢酸は、酢酸そのものが短鎖脂肪酸の一種として働く他、酪酸の材料にもなります。

このように、食物繊維やオリゴ糖などの腸内細菌のエサがスタートになり、様々な種類の腸内細菌がつくりだしたものをリレーのように受け渡して短鎖脂肪酸が作られています。このリレーの途中のどの過程が抜け落ちてしまっても、短鎖脂肪酸を作るリレーを最後まで走りきることができません。

たとえば、食物繊維をたくさん摂ったとしても、ビフィズス菌などの「酢酸産生菌」が腸内にいなければ「酪酸」の材料となる「酢酸」ができず、「短鎖脂肪酸」である「酪酸」は作られない、ということになります。

このように、「酪酸」がつくられるためには、様々な種類の腸内細菌が元気に働くことが重要です。

4. 「酪酸」を増やすには「発酵性食物繊維」が重要?!

「酪酸」がつくられるために、様々な種類の腸内細菌に腸内で活躍してもらうにはどうすればよいのでしょうか。

腸内細菌の種類を増やすことを「菌の多様性を高める」と言います。

善玉菌を増やそうとして、ヨーグルトや納豆などの発酵食品をとる人が多いですが、実は人によって合う菌・合わない菌があります。また、発酵食品の善玉菌は、食べたときに一時的な効果はありますが、菌そのものが腸内に居座ることは難しいとされています。

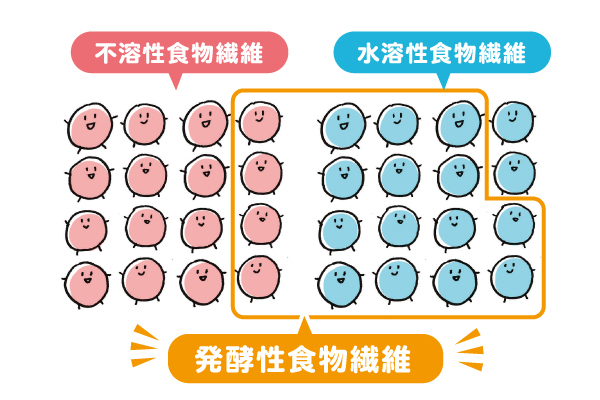

菌の多様性を高めるためには、もともと自分のおなかにすんでいる菌たちを元気にして、増やすことが大切です。そのためには、腸内細菌の大好物のエサを摂ることが重要です。腸内細菌の大好物は「発酵性食物繊維」です。腸内細菌のエサとなって発酵するタイプの食物繊維のことで、「水溶性食物繊維」のほぼ全てと、「不溶性食物繊維」の一部がこれにあたります。「発酵性食物繊維」はもともと腸にいる約1000種類もの腸内細菌のエサとなるのです。

実際の腸内には多種多様な腸内細菌が生息し、働いています。特定の菌だけを摂取したり、増やしたりするよりも、様々な食物繊維をバランスよく摂ることでおなかにすむ腸内細菌の多様性を高めてあげることが大切です。

5.「発酵性食物繊維」を多く含む食材は?

発酵性食物繊維を多く含む食材、それはズバリ”大麦“です。

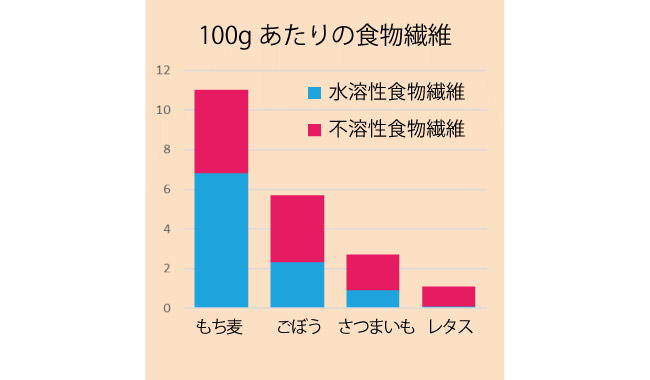

大麦にはもち麦、押し麦、スーパー大麦などの種類がありますが、毎日コンスタントに食べやすいのは”もち麦”です。発酵性(水溶性)食物繊維量は、食物繊維を多く含むとされる根菜類と比べても多く、もち麦ごはん(主食)として食べられるので無理なく続けられます。白米の糖質が気になる方は、もち麦をスープに入れて食べたり、料理に加えたりしてもおいしく食べることができますよ。

データ:もち麦…マルヤナギ小倉屋調べ その他…日本食品標準成分表2020年版(八訂)